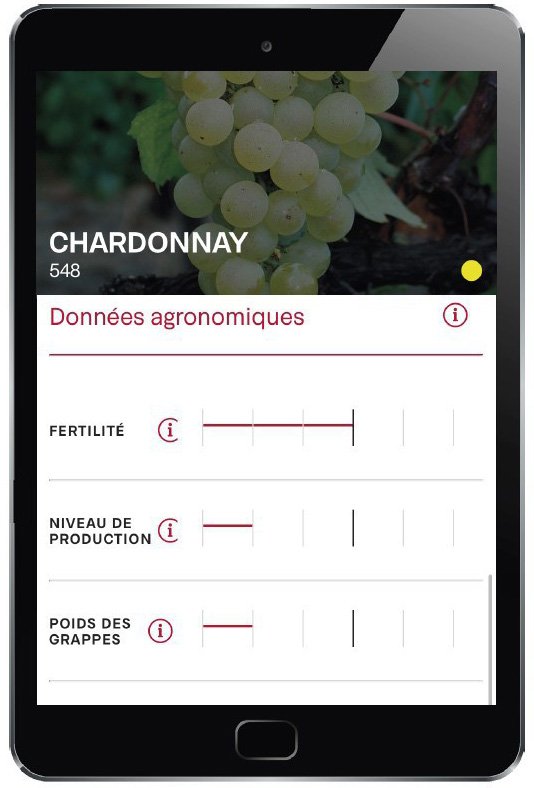

Garantis sans viroses majeures et avec des caractéristiques agronomiques connues : tels sont les deux principaux points forts des clones. Mais au fait, c’est quoi un clone ? Peut-on les associer pour plus de diversité ?

Depuis Star Wars, tout le monde a une petite idée de ce qu’est un clone. Traînant une connotation d’uniformité, vaguement anxiogène car associé à de la manipulation génétique, ce terme recouvre en fait une réalité très ancienne en agriculture : depuis qu’ils cultivent de la vigne, les humains ont en effet sélectionné et multiplié les ceps qu’ils repéraient comme les plus adaptés à leurs objectifs. De fait, par multiplication végétative (souvent par marcottage) et sans le savoir, ils obtenaient des clones. « On ne crée pas un clone, car il existe déjà. On ne fait que le sélectionner parmi la diversité naturelle », insiste Laurent Audeguin, directeur recherche et innovation du pôle matériel végétal de l’IFV.

Avec les temps modernes et l’accroissement des connaissances en virologie et en génétique, la notion de qualité sanitaire et d’identité est venue se greffer au concept. Ce qui a conduit à la définition de l’OIV selon laquelle un clone est « la descendance végétative conforme à une souche choisie pour son identité indiscutable, ses caractères phénotypiques et son état sanitaire ».

Trois vagues de sélection

Au fil du temps, trois vagues de sélection se sont succédé : dans les années 1970, les objectifs sont d’agréer des clones indemnes de court-noué et productifs, tels que le clone 15 de cabernet-sauvignon. Avec les années 1980-1990, arrivent les notions de clones « qualitatifs », avec une production limitée et un potentiel en sucre élevé. Depuis les années 2000, il s’agit surtout de compléter la gamme sur les cépages connus et d’agréer les premiers clones sur les cépages patrimoniaux. « Nous essayons aussi d’agréer des clones plus tardifs, comme une des voies d’adaptation au changement climatique », complète Laurent Audeguin.

« La sélection continue actuellement, avec nos 36 partenaires dans les régions viticoles », confirme Anastasia Rocque, directrice du centre de sélection de la vigne de l’IFV. Chaque année, une dizaine de clones sont inscrits au catalogue, au terme d’un long processus. Lorsqu’un nouveau phénotype d’intérêt est repéré, il subit les tests sanitaires, puis il est implanté dans les régions intéressées, pour des essais de longue durée : les essais Vate (valeur agronomique, technologique et environnementale). Au moins cinq années et trois vinifications sont nécessaires pour caractériser les candidats.

Depuis la vieille souche jusqu’à l’inscription au catalogue, quinze années s’écoulent, auxquelles il faut ajouter trois ans pour que les pépiniéristes mettent ce nouveau clone à disposition. Ce processus est très sélectif : il y a beaucoup d’appelés, peu d’élus. Car le petit nouveau doit apporter un plus par rapport à l’existant. Sur certains cépages, comme l’ugni blanc ou le merlot, il devient plus difficile de trouver de la diversité. Sur d’autres, comme le pinot noir, il y a encore du grain à moudre, même avec 47 clones déjà agréés.

Clones et diversité

Créée pour apporter une solution au problème sanitaire il y a 60 ans, la sélection clonale ne convient pas à tous les viticulteurs aujourd’hui, qui la suspectent de créer de l’uniformité. Un argument qui peut être entendu, par exemple lorsqu’il n’existe qu’un seul clone agréé pour un cépage, ce qui a été le cas pendant longtemps pour le riesling ou le petit verdot. Mais « c’est de moins en moins vrai », répond Laurent Audeguin. Actuellement, plus de 1350 clones sont agréés en France.

Pour contrer ce phénomène et recréer de la diversité, il est aussi possible d’utiliser plusieurs clones sur une parcelle. Une solution qui peut présenter un intérêt contre le gel, avec des débourrements plus étalés, ou contre un coup de chaud. Mais elle réintroduit aussi des hétérogénéités pour le calendrier des travaux… avec un impact pas toujours évident sur la qualité du vin obtenu. Des essais avaient été conduits dans les années 2000 dans plusieurs régions : en Alsace sur riesling, en vallée du Rhône sur grenache, dans le Bordelais sur cabernet-sauvignon... Des clones qualitatifs avaient été vinifiés ensemble ou séparément : dans la plupart des cas, à la dégustation, aucun avantage n’avait été mis en évidence à l’assemblage de clones par rapport au clone le plus qualitatif, ni entre l'assemblage à la vigne et entre les vins. Un choix à peser, donc.

« On ne crée pas un clone, car il existe déjà. On ne fait que le sélectionner parmi la diversité naturelle », Laurent Audeguin, IFV

Article paru dans Viti Leaders de février 2022