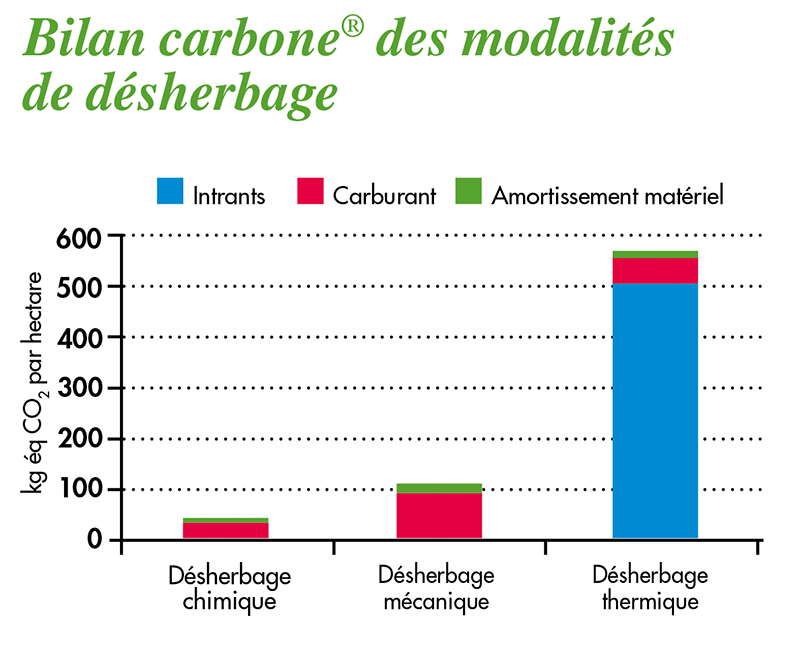

Combien de temps sera-t-il encore possible d’utiliser le glyphosate ? En viticulture, des alternatives sont possibles. Mais sont-elles souhaitables pour le climat ? Et comment faire dans les fortes pentes ? Témoignages de vignerons qui continuent à désherber sur le rang. Pour l’instant.

En lançant l’idée du premier vignoble au monde sans glyphosate au Salon de l’agriculture, Emmanuel Macron a un peu plus enfoncé le clou en direction de la suppression des désherbants. Il est vrai qu’en viticulture, des alternatives existent : enherbement, entretien mécanique, voire désherbage thermique ou avec un produit de biocontrôle. D’autres sont en cours de mise au point, comme le désherbage électrique. Mais « se convertir aux alternatives des herbicides demandera un investissement personnel (formation), humain (temps de travail) et matériel », indique Christophe Gaviglio, de l’IFV. Selon lui, seulement 8 à 12 % des surfaces viticoles sont actuellement entretenues uniquement avec ces alternatives.

Un résultat souvent moins bon

Un investissement que tous les vignerons ne peuvent ou ne souhaitent pas réaliser. Olivier Sauvaitre cultive 80 ha de vignes en Charente. Sur son domaine, les interrangs sont enherbés et il a recours à un désherbage chimique raisonné pour désherber sous le rang, soit 1/3 de la surface totale. « Le désherbage est réalisé avec un tracteur équipé d’une rampe qui couvre deux rangs complets, indique-t-il. On passe ainsi, toutes les deux allées à une vitesse de 6 km/h lorsque les conditions météorologiques sont réunies (absence de vent, bonne hydrométrie). »

« Il va falloir montrer aux consommateurs que chaque décision que nous prenons apporte une contribution aux grands problèmes sociétaux, à savoir, le climat et la santé. »Bruno Le Breton

Cet usage représente une quantité de 240 g de glyphosate par hectare (360 g/l x 2 l/ha x 0,33). Il envisage d’investir dans une seconde rampe, installée sur un tracteur toute l’année, pour être plus réactif. « J’entends des viticulteurs résignés sur la fin du glyphosate et plus largement sur l’interdiction, à terme, du désherbage chimique, je ne puis m’y résoudre. Comment imaginer revenir au travail du cavaillon ? Cette technique d’un autre temps ne satisfait pas tout le monde, loin de là! Elle nécessite plus de carburant, plus de temps, plus de personnel, plus de contraintes et plus d’argent pour un résultat souvent moins bon. Où est le progrès à utiliser toujours plus d’énergie fossile ? », explique-t-il sur son blog.

Le labour pire que le désherbage

Un argument qui résonne aussi pour Bruno Le Breton, producteur et négociant en vins dans l’Hérault. Difficile de l’accuser d’être insensible à l’environnement. Son entreprise BLB Vignobles (CA : 3 M€, 11 salariés) a été certifiée RSE au niveau « exemplaire » l’an dernier et possède la certification HVE depuis 2013. Son engagement pour le climat l’a conduit à diminuer le poids de ses bouteilles de 17 %, soit 83 tonnes de verre économisé en 2015, pour une réduction en équivalent CO2 qui correspond à 500 000 km parcourus par une voiture.

« Le travail du cavaillon nécessite plus de carburant, plus de temps, plus de personnel, plus de contraintes et plus d’argent au final pour un résultat souvent moins bon. Où est le progrès à utiliser toujours plus d’énergie fossile ? »Olivier Sauvaitre

« Nous venons aussi d’investir dans un intercep et dans des outils de tonte, indique-t-il. Mais j’ai tendance à dire que le

Source : IFV, Itinéraires n°21, Alternatives au désherbage chimique sous le rang : désherbage mécanique. • Quantités d’herbicides utilisées pour un hectare : Katana : 64 g et glypho : 2 à 18 l. • Quantité de gasoil utilisée pour un hectare. 8 l x 4 passages : 32 l/an (Tournesol à 2,5 km/h, 4 500 pieds/ha). • Quantité de gaz utilisée par hectare. 40 kg / ha par passage sous le rang en vignes étroites x 4 passages : 160 kg. • Quantité de ferraille, matériaux de construction utilisés pour les matériels. 400 à 1 000 kg pour les outils de travail du sol, 100 kg pour la rampe de désherbage, 200 kg pour la désherbeuse thermique. • Les émissions liées à l’utilisation de main-d’œuvre et à la fabrication/fin de vie des conditionnements des intrants (produits phytopharmaceutiques, bouteilles de gaz…) n’ont pas été prises en compte.

Article paru dans Viti Leaders d'avril 2019